目次

学童保育の「大規模問題」について、イラストをまじえてわかりやすく解説します。

新着記事

学童保育指導員になりたいないなら

スポンサーリンク

年間休日120日以上!

ほとんど残業なし!

無理なく働ける学童保育所を探すなら「はじめての学童保育指導員」簡単30秒登録!

こんにちは、がってん学童所長です。

今回は、学童保育が抱える最も深刻な課題の一つである、「大規模問題」について取り上げたいと思います。

相方は、私の職場の新人放課後児童支援員(以下「支援員」)のたけし先生です。

よろしくお願いしまっす!

そして、スペシャルゲストとして、大規模学童で働いている支援員のりえ先生をお呼びしました。

身も心もボロボロです・・・。

りえ先生には後ほど、大規模学童のリアルな実情をお話ししていただきます。

それでは、まず初めに、「大規模学童とはなんぞや?」ということから説明していきたいと思います。

学童保育の「大規模問題」とは?

学童の大規模問題って何ですか??

学童保育(放課後児童クラブ)の大規模問題とは、一つの学童保育施設に、非常にたくさんの子どもが登録されている状況が、長らく改善されない問題です。

また、そのような状況になっていくことを学童保育の大規模化と言います。

なぜ学童保育の大規模化が起こるのかを、イラストで見てみよう。

今、この学童(※)には、40人の子どもが登録しています。そこへ、新たに40人の登録希望がありました。

※学童=学童保育所

人型マーク1つ=10人の子どもと考えてください。

後ほど詳しく説明しますが、学童保育には「施設基準」があるので、新たな40人は、学童を利用することができません。すぐに利用できない子どものことを「待機児童」と言います。

「待機児童解消」は、国をあげて取り組んでいる問題です。早く解決することが求められています。

そこで、自治体は、新しく学童を作りました。これを、施設の新設または分割と言います。

利用を希望していた人は、無事に学童に登録することができるようになりました。待機児童問題は解消されました。

しかし、別の自治体では、新しく学童を作りませんでした。

そして、もともとあった学童に、待機していた40人を登録させてしまったのです。

そうすれば、待機児童は「外から見えなく」なります。

自治体は、その後も登録希望を、どんどん受け入れました。

そして、そのような状況が長い間改善されていません。

こうしてできたのが、大規模学童です。

「待機児童問題」は、利用ニーズに対して、自治体の対応が追い付いていないため生まれています。

「待機児童問題」を表面上だけ解決した結果、「大規模学童」が生まれています。

不思議だと思いませんか?

先ほど、学童保育には施設基準があると言いました。なのに、なぜ、このようなことが許されているのでしょうか。

なんで?

- 大規模問題の何が問題なのか?

- 「基準」があるのに学童保育の大規模問題が起こっている謎とは?

この記事を通して、読者の皆さんと一緒に考えたいと思います。

何人からが大規模学童なのか?

あの~、疑問なんですけど、何人からが大規模学童なんですか?

大規模学童は明確に定義されていないんだよ。

実は、「何人からが大規模学童」であるという明確な定義はありません。

厚労省の少し古い資料には、「・・・1200か所程度のクラブ(放課後児童クラブ=学童保育)において、71人以上の大規模クラブが存在している。」という記述がありました。(放課後児童クラブの基準等について 資料1)

しかし、「71人以上は大規模学童である」と、はっきりと決められているわけではありません。

50人で大規模だと思う人もいれば、100人でもまだいけると思う人がいるかもしれません。

学童保育の適正規模とは

一方で、学童保育の「適正規模」は明確な規定があるんだ。

適正規模?

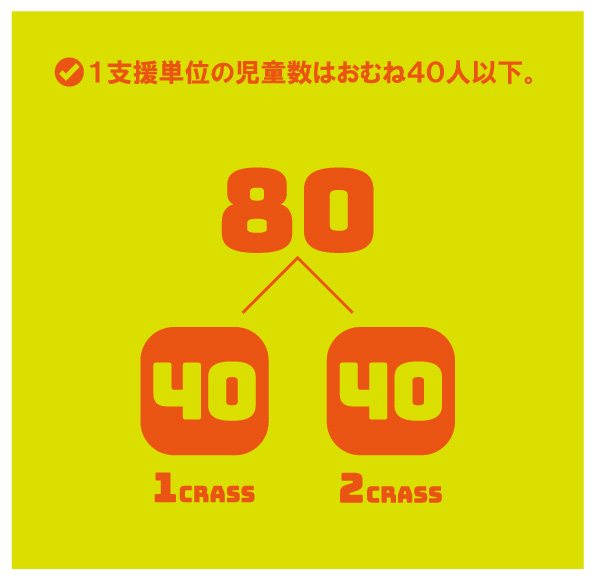

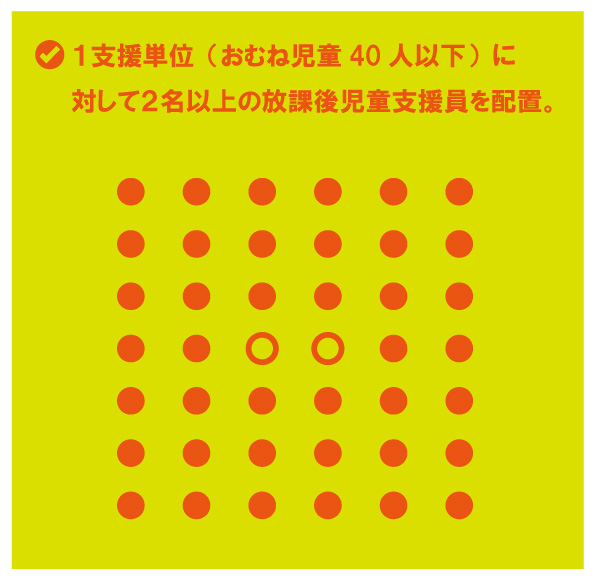

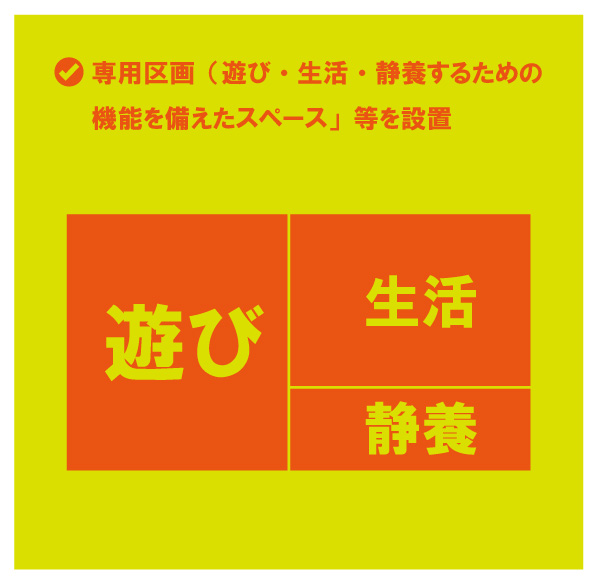

「放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準」(以下「設備運営基準」)では、

一の支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下とする。(第10条)

とされています。

一の支援の単位とは、「一つの学童保育所」と考えてもらってOKです。

また、学童保育で行われる子どもへの支援の内容を示した、「放課後児童クラブ運営指針」(以下「運営指針」)には、その理由について、以下のように書かれています。

第4章 放課後児童クラブの運営

2.子どもの集団の規模(支援の単位)

(1)放課後児童クラブの適切な生活環境と育成支援の内容が確保されるように、施設整備、職員体制等の状況を総合的に勘案し、適正な子ども数の規模の範囲で運営することが必要である。

(2)子ども集団の規模(支援の単位)は、子どもが相互に関係性を構築したり、1つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々の子どもとの信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下とする。

-

-

参考放課後児童クラブの「運営指針2025年改正版」一目で改正箇所がわかる!

続きを見る

学童保育の適正規模とは、これくらいの人数なら、子どもの安全や健康が守られ、一人ひとりが安心して学童で過ごすことができますよ、という人数のことなんだ。

それが、だいたい40人以下なんですね!

※全国学童保育連絡協議会は、学童保育の集団の規模の上限を30人以下とすることを提言しています。

設備運営基準には、さらに、子ども一人当たりの施設面積や、

配置すべき支援員の人数について定められています。

-

-

参考【学童保育】「放課後児童クラブの設備運営基準」をイラストでわかりやすく解説

続きを見る

大規模学童の種類

大規模学童には二つの種類があることも知っておいてほしいです。

種類??

適正規模を超える人数が登録している学童

一つ目は、一つの支援単位の人数がとても多くて、「適正規模」になっていない状態の学童です。

もともとの施設の面積が小さく、40人ほどの規模の学童に、どんどん子どもが増えていっている状態です。

複数の支援の単位が一つの施設にある学童

二つ目は、一つの施設の中に、いくつもの支援の単位がある学童です。

例えば、一つの施設の中で40人の子どもが登録していたとします。翌年、登録児童が増え70人になったので、支援の単位を増やして、35人と35人の2つの支援の単位にしました、という感じです。

学童施設を分割せずに、施設内で分割をしたというわけです。

このような施設では、一つの支援の単位を「クラス」と呼び、120人の登録なら3クラス、150人の登録なら4クラスというように、一つの施設の中に複数の支援の単位を置いています。

面積が広い施設では、このような対応が可能です。

ただし、一つひとつの支援単位は適正規模であっても、施設全体の子どもの人数がめちゃくちゃ多くなっていますので、大規模学童と言えます。

りえ先生の職場も、このように複数の支援の単位が入った大規模学童ですよね。

はい。実態は「カオス」です。

複数の支援の単位がある学童保育施設の中では、クラス分けは報告上だけで、実情としては、全体の子どもを全体の支援員でみているというところも多いです。

なぜなら、学童保育は、学校のように40人が過ごせる同サイズの部屋がいくつもあるわけではなく、既存の施設で複数の支援単位を持つこと自体が無理な学童も多いんです。

もう少し詳しく見て見ましょう。

複数の支援単位がある学童のカオスな実態

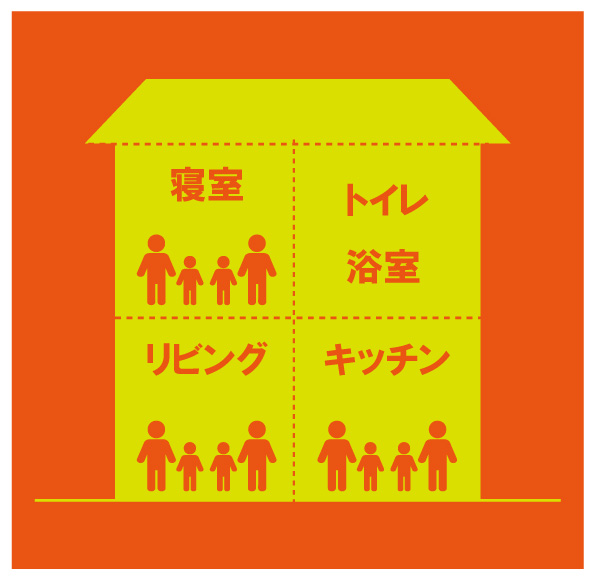

私の学童は、もともとは40人ほどの登録だったのですが、ここ10年で130人まで登録が増えました。

りえ先生の職場には、現在は3つの支援の単位があるそうです。

もともと、りえ先生の職場の施設は、「遊戯室」や「図書室」「静養室」など各部屋の機能が分かれていたのですが、現在は、それらの部屋はすべて子どもの「生活のための部屋」となっているそうです。

設備運営基準では、各々の機能を備えたスペースを設置することになっていますが・・・

以前はそうでしたが、今は、全てのスペースで、子ども達がおやつを食べたり宿題をしたりしています。部屋の機能もへったくれもありません・・・。

りえ先生の施設の状況をわかりやすく表すとこんな感じです。

もともと一軒の家に一つの家族だけが住んでいました。

そこに、別の家族がやってきて、現在は3世帯が暮らしていますが、家の大きさは変わっていません。

住人の数が増えたことによって、各部屋の機能は失われています。

ここでのポイントは、

結果的に生活の質が極端に低下している・・・

ということなんです。

一つの家に想定外の人数が居住した結果、各部屋の機能が失われ、生活の質が低下してしまう、これと同じことが、大規模学童の中で起こっています。

- 遊戯室が生活スペースとなり遊ぶ場所がない

- 静養室がなくなり体調不良の時休む場所がない

- 宿題をする机の置き場が足りない

- おやつを時間差の流れ作業で食べざるをえない

- 晴れの日は外遊びができるが雨の日は室内がごった返す

などなど・・・。

はい、ここで大規模問題を考えるうえでのキーワードが登場しました。

キーワード??

それが、学童保育の「質」です。

後の記事で重要となりますので、この言葉をしっかりと心に刻んでおいてください。

大規模学童の中で起こっていること

ほかには、どんな問題があるんですか??

学童保育のことをよく知らない人は、学童保育の大規模問題がピンときません。「人数が多くて何がいけないの?」という感じです。

いやいや、とんでもありません。

学童保育の大規模化は、単に人数が多いということではなく、様々な問題を生み出します。

りえ先生、じっくり聞かせてください。

私は、今の職場に夢も希望も持てません・・・。

学童保育の大規模化がもたらす悪影響

大規模学童のことを「すし詰め学童」と表現することがあります。すし詰めとは、物や人がぎっしりと詰まっている状態のことです。

大規模学童では、施設面積に対して子どもの人口が過密となり、様々な問題が生まれます。

以下は、大規模学童が抱える問題の代表的なものです。

1.子どもが落ち着かない・イライラする

大規模学童では、子どもが落ち着かず、イライラすることが増えます。

触るなよ!

そっちこそ!!

「パーソナルスペース」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。人はそれぞれ、目には見えないけど、他人に侵害されると不快になる距離感をもっています。それが、パーソナルスペースです。

私の職場では、施設面積に対して人口が多すぎて、お互いのパーソナルスペースを削り合っているような状況です。

※パーソナルスペースには個人差があるとされています。

学童保育は、子どもが時々遊びに行く場所ではなく、保護者が働いているために家庭にかわって子どもが過ごす「生活の場」です。子どもは小学校で半日過ごした後に学童に帰ってきます。

想像してみてください。仕事を終えて家に帰ったら、50人の客人が所狭しと家で過ごしている、そんな状態が1年間続いたら、あなたはイライラせずに過ごせますか?

2.怪我やトラブルが増える

大規模学童では、子どもの怪我やトラブルが多発します。単純に人数の増加に発生件数が比例する、ということもあります。

しかし、狭いスペースに押し込まれていることが原因となっている場合もあります。

うぇ~ん!

大丈夫!?

学童を利用しているのは、小学生の子ども達です。小学生の子どもたちは、「児童期」という発達過程にあります。

「児童期」の子どもは、身体の成長が目覚ましく、運動能力が大きく発達します。一方で、危険を察知したり、状況を考慮したり、周りの人に合わせたりする心の成長は、ゆっくりと進行していきます。

大人のようにおとなしく過ごしたり、まわりと協調することが苦手な子どももたくさんいます。それは、とても自然なことです。

そのような子ども達を狭い場所に押し込むとどうなるでしょうか。答えは明白ですよね。

国民生活センターは、2008年度に「学童保育の安全に関する調査研究」を行い、2009年に報告書を出しています。そこでは、「子ども同士がお互いの安全に気配りすることができないために起こる出会い頭の事故やケガ、トラブルが多く発生していること」「指導員がヒヤリ・ハットを把握する余裕がない状況も生まれていること」「児童数の多い施設で発生したケガ・事故は治療が長引く傾向にある」ことなどが指摘されています。(引用:2022年度放課後児童クラブ実施状況調査結果(報道発表資料より)

3.管理的な生活が強いられるようになる

子どもが落ち着かず、怪我やトラブルが増えると、「走るな!」「暴れるな!」「静かにしろ!」という職員の声かけが増えていきます。

保護者からは、「もっと子どもの安全を守るべきだ!」という要望が寄せられるようになります。

もっとちゃんと見てください!

しかし、そんな保護者の要望は、支援員を追いつめるだけです。追い詰められた支援員は、子どもたちの安全を守るために、様々な活動を制限するようになっていきます。

私の職場では、手作りおやつなどの体験活動や、こどもが大好きだった一輪車などの遊びを「廃止」せざるをえませんでした。

そして、子ども全体に目が行き届くように、一律の活動をスケジュールにそって行うようになります。

子どもたちが楽しみなおやつは、グループごとに時間を決めた「交代制」となります。

雨の日は、たくさんの子どもが、無事に室内で過ごすことができるように、ビデオを上映します。

ビデオを観たくない子どももその部屋で過ごしてもらっています。

個別の要求に応える余裕がないんです!

このような状態を「管理主義」と言います。

管理主義では、子どもの支援にあたる職員の役割は、子どもの監視であり、時間通りにスケジュールが進行するためのタイムキーパーです。

一人ひとりのこどものやりたいことは大切にされません。何より安全に、計画通り過ごすことが大切なのです。私たち支援員にとっては、それが精一杯なのです。

そのような状況を子どもがどのように受け止めるでしょうか。

学童保育は、放課後の時間に営まれます。放課後とは、子ども達が自由に過ごせる時間です。

やるべきことを終えて、好きに過ごせる時間が、生きていくためには必要です。そのことは、大人なら誰でも知っています。

想像してみてください。仕事を終えて家に帰ったら、自分の思いとは別のスケジュールに沿った行動を強制されるとしたら、あなたは正常でいられますか?

あなたはそのような家に帰りたいと思えますか?

職員の離職率が高くなる

大規模学童の支援員は、子どもを監視し、管理することが仕事となります。

しかし、素直に言うことを聞く子どもばかりではありません。言うことを聞かないのは、むしろ子どもの正常な姿です。

元気な子どもを狭い場所に閉じ込めて、一人ひとりが安心して過ごせるようにすることは「ムリゲー」です。

ムリゲーを押し付けられた職員は、次第に心をすり減らしていくことになります。

「私がやりたいのは、こんな仕事じゃなかった」と思うのは自然な流れです。

おまけに、学童保育の職員の処遇は、「問題」となっている保育士のさらに下をいく、劣悪な実態があります。

心ある友人は、このように助言するでしょう。

「あなたには、もっと別の良い仕事があると思うよ」

そうやって職員が辞めると、長く勤めているベテラン職員に負担が集中することになります。

学童保育の子どもへの支援は、職員のチームプレーです。しかし、入れ替わりの激しい職場では、チームワークが機能することはありません。

チームを構築する前に、職員がどんどん辞めていってしまうからです。

ここ数年で何人の支援員を見送ったか、数えられないほどです・・・。

最近は人材難で、補充もされていません。

以上は、大規模学童が抱える代表的な問題です。

怖いのは、これら一連の問題が「負のスパイラル」として、繰り返され深まっていくことです。

子どもが落ち着かない⇒怪我やトラブルが増える⇒管理主義となる⇒職員の離職率が高くなる⇒子どもが落ち着かない、というように・・・。

基準があるのに、なぜ大規模化が起こるのか?

大変ですね・・・。

まあね。

大規模化の問題点はよくわかりました。けどやっぱりわからないんですけど、その、

なんで基準があるのに大規模になっちゃうんですか?

そう思うよね。

記事の前半で説明したように、学童保育の子ども一人当たりの施設面積や職員配置などは、国が「放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準」を定めています。

2014年に、国は、放課後子ども総合プランを定め、「2019年度末までに30万人の放課後児童クラブの受け皿」を整備する目標を示しました。(2018年に新・放課後子ども総合プランを発表)この時、量的な拡大を図る中で学童保育の「質」を確保するために「設備運営基準」を定めたんです。

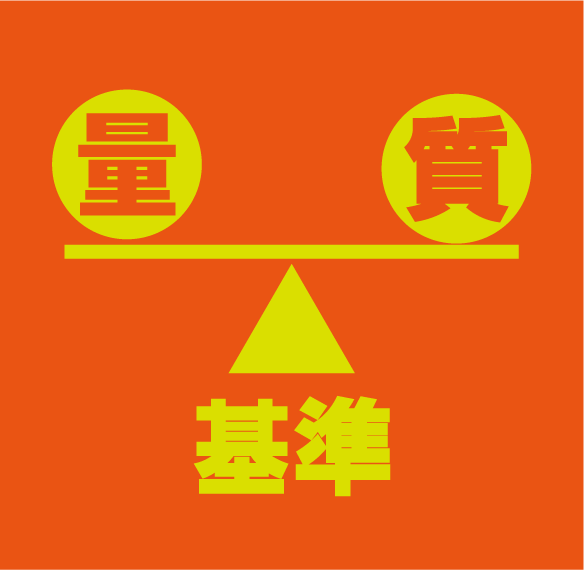

図のように、「基準」には量と質のバランスをとる大切な役割があるんだよ。

三角形の支点の部分が基準になるんですね。

うん。この「量と質のバランス」は、世の中の色々な活動にあてはめることができる。

必要だからといって、量だけを増やして質の悪い商品やサービスばかりの社会では安心して暮らせません。「質」を守るためには「基準」はとても大切です。

基準には2種類ある

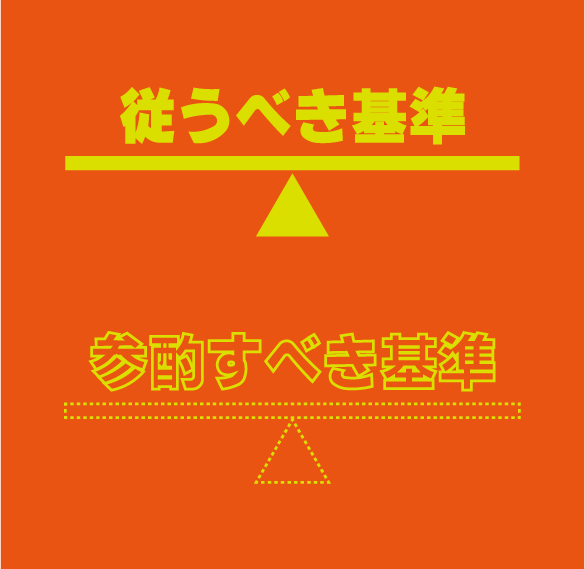

ところで、国が法令で定める基準には2種類あるんだよ。

2種類?

学童保育の「設備運営基準」のように、国が法令で基準を定め、その基準をもとに地方公共団体(自治体)が条例で基準を定めるような場合、国の基準には、

- 従うべき基準

- 参酌すべき基準

の2種類があります。

従うべき基準

適合しなければならない基準で、自治体は条例で国が定める法令と異なる内容を制定することは許されない基準。

参酌すべき基準

自治体が条例を制定する際に、国の法令を十分に参照した上で判断しなければならない基準のこと。

学童の基準は、全部「参酌基準」なんだよ~!

え?そうなんですか?

2014年に「設備運営基準」ができた時、放課後児童支援員の「資格」と「配置基準」だけは「従うべき基準」となっていましたが、2020年4月からはこれらも「参酌すべき基準」となってしまいました。

現状、国の基準が「参酌基準」であるため、「条例基準」にもとづいて分割している自治体と、分割せずに大規模化を容認している自治体に対応が分かれているのです。

参酌基準なんて言い方してるけどさ、私は世の中には「従うべき基準」と「従わなくていい基準」の二つしかないと思ってるわ!

それはもう、学童の基準も「従うべき基準」にしてもらうしかないっすね!

さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございました。

今回の記事では、学童保育の大規模問題について、「負のスパイラル」など厳しい現状を見てきました。

厳しい状況の中で、子どもたちが安心して過ごせるよう奮闘している支援員の皆さんがたくさんいます。

我慢している子どもたちや保護者もいっぱいいる。

心が折れてしまった支援員もいます。

これらの状況が一日も早く改善されるよう願うばかりです。

様々な矛盾の原因を辿っていくと、学童保育に関する基準が「参酌基準」であることにたどり着きます。興味のある方は、保育所や学校の施設基準がどのようになってるのか調べて学童保育と比較してみてください。

さいごに、やっぱりわからないんですけど、な、なんで学童の基準は「従うべき基準」にできないんっすか?

大規模化に関する問題については、今後も発信していきたいと思います。

あの~、親の立場からも一言いいでしょうか?

ふみかちゃんのお母さん!

りえ先生の学童の保護者の方ですか?もちろんですとも。

(つづく)

こちらもCHECK

-

-

【学童保育の大規模問題その2】「大規模学童のリアル」大規模学童職員が抱えるジレンマとは?

続きを見る